“红芯事件”成闹剧!争夺流量入口刻不容缓,浏览器市场群雄割据!

2018年08月21日 | 企业新闻 | 阅读(27548) 收藏

一次“装X”引发的“闹剧”

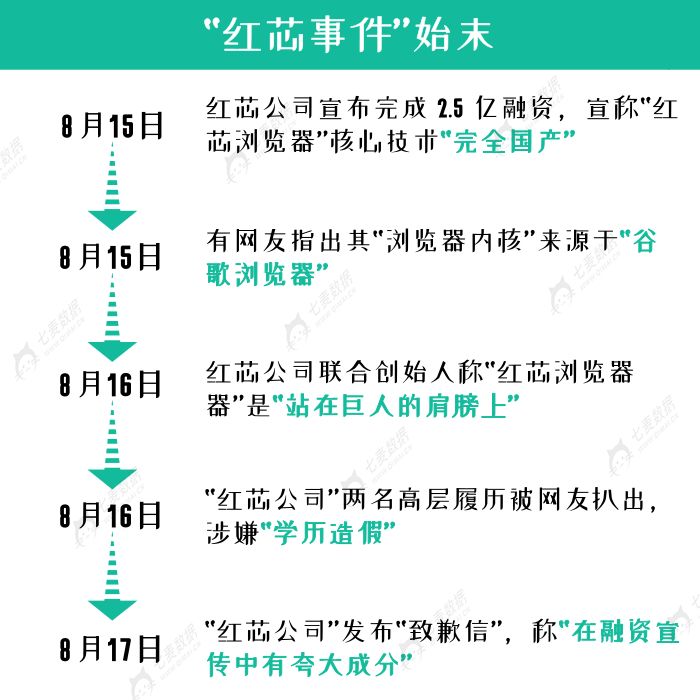

近日,“红芯浏览器事件”在科技圈、互联网圈甚*融资圈都闹得沸沸扬扬,事件过程已无需多言,一张图就能概括:

一次融资的“夸夸其谈”,最终演变成了一场“打假闹剧”。

不仅“红芯公司”自身名誉受损严重,就连“森马服饰”、“科大讯飞”等“关联”企业,也受其影响,市值在短短的三天内,蒸发了 40 多亿。

啊

浏览器为何无“国核”?

无论是大厂出品,还是小众的“浏览器”应用,其产品“内核”,基本都是来自“谷歌”、“微软”、“苹果”、“火狐”等科技巨头的开发研制。

这有点像国内安卓手机各种“系统”:例如小米的“MIUI”、魅族的“Flyme”、华为的“EMUI”,但这些都是基于“安卓系统”开发的,也就是所谓的“站在巨人的肩膀上”。

你可以说“MIUI”开发出了自己的独有优势,但是如果标榜“MIUI”是“完*产原创”,那么恐怕会受到所有“同行”的嘲笑。

“红芯公司”就是犯了这样的错误,其实国内没有哪一家的浏览器是“完全原创”,但是没有一家会去标榜自己是“自主原创”。

为什么不去自主研发“浏览器内核”呢?日前【360 浏览器】的事业部总经理称,国内厂商不去自主研发内核的原因主要是两点:

1.入局较晚,错过了制定标准的黄金时期。

2.研发成本较高。(自主研发内核的预算通常高达几十亿美金)

当然还有一个重要的原因,【谷歌浏览器】等产品的内核是“开源”的,鼓励大家在原有基础上进行优化创新。(但要注明来源)

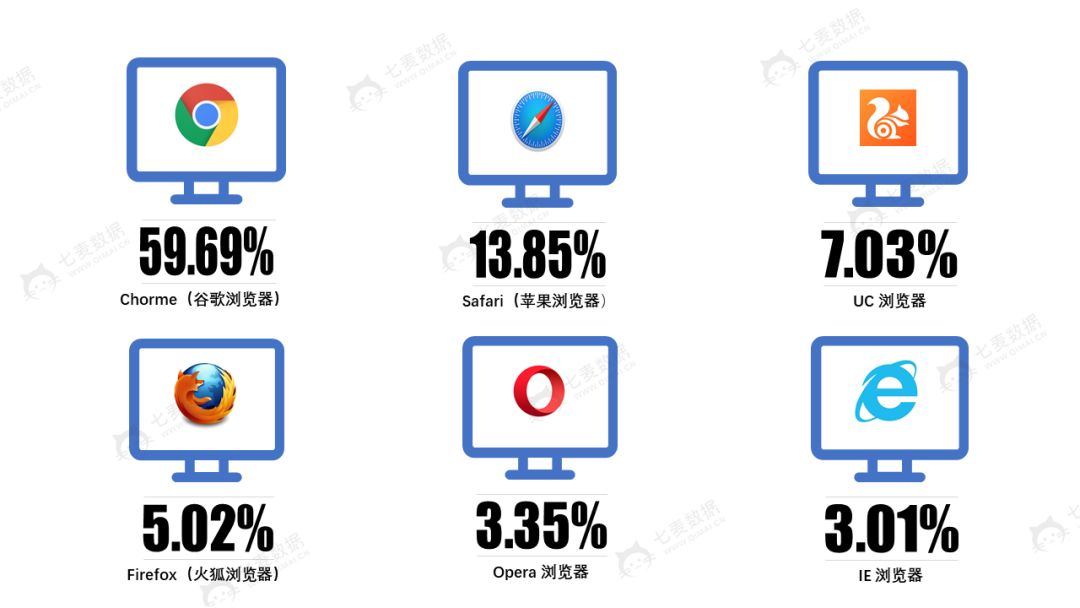

根据国外流量监测机构 StatCounter 的数据显示:截止今年 7 月,【Chorme】(谷歌浏览器)的市场占有率高居世界*,其次是苹果的【Safari】,*的【UC浏览器】排名第三。

而其中的【Safari】、【UC】、【Opera】,均有不同程度(或曾经使用过)的使用【谷歌浏览器】的“内核”,所以如果按照最严格的标准,它们也都不是“完全原创”。

所以,基于以上三个原因,**今还没有一款完全“自主研发”的浏览器。(除未公开的产品)

chromium(谷歌浏览器内核名称) 问世后,带动了国产浏览器行业的发展,一些基于 chromium 的单核、双核浏览器如雨后春笋般拔地而起,例如 搜狗、360、QQ 浏览器等,无一不是套着不同的外壳用着相同的内核。

浏览器市场的“BAT”争霸

“浏览器”App 属于许多用户的“必装 App ”,一些国内用户不习惯手机的原装浏览器,(例如许多人用不惯 iOS 的【Safari】),就会另外去下载一款“浏览器 App”。

国内的浏览器应用虽然都是基于国外的“内核”,但是本地化优势明显,通常集成了“浏览搜索”、“视频播放”、“文档查看”、“应用下载”等多项功能。

App Store 上关键词“浏览器”的搜索指数也是一直居高不下,从未低于过 8000,可见“浏览器”在用户心中的重要程度。

因为浏览器应用带有强大的“流量入口”属性,所以“浏览器”市场也是“群雄割据”,无论是科技大厂,还是个人开发者,都想从“浏览器”这个领域分一块蛋糕。

随着 2014 年 UC 被阿里巴巴收购,浏览器市场也开始呈现“BAT”三足鼎立的现象,“浏览器”也从工具化时代,开始慢慢向“娱乐化”方向转型。

【UC浏览器】——老牌强者转型“资讯平台”

提起【UC浏览器】,可能很多朋友就算没用过,也一定听说过。这个在 2004 年就成立的科技公司,旗下的“浏览器”也是久负盛名。

(【UC 浏览器】早期 logo)

【UC浏览器】早在非智能机时代就非常注重产品研发,据说在别家浏览器的研发部门只有 5、6 个人的时候,【UC浏览器】的研发团队就已经超过了 25 人。

在早期移动互联网时代,【UC浏览器】以其“稳定”、“全面”、“流畅”等特点,迅速占据了浏览器市场众多份额。

【UC浏览器】在早期大多数手机还是“塞班”系统时,它就是浏览器中使用体验*的一个,如此用心的打磨产品,使得【UC浏览器】获得了绝大多数用户的好评。

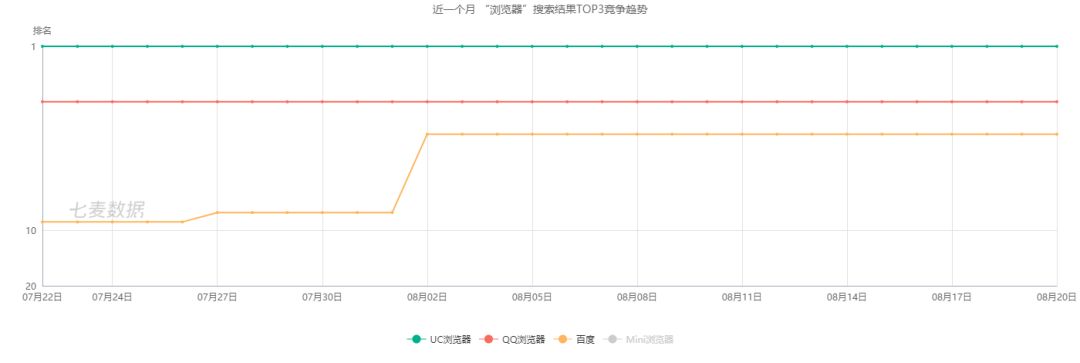

App Store 上搜索关键词“浏览器”,【UC浏览器】已经霸占搜索结果头名一个月之久。

当然,*的互联网企业怎么也绕不开“BAT”。

“UC”在 2014 年并入“阿里巴巴”,【UC浏览器】也一并成为阿里巴巴移动事业群的核心部分。

作为“阿里系”在“信息”、“资讯”领域的重要战略布局,2016 年【UC浏览器】推出“赋能媒体计划”,推出类似微信公众号、头条号的 UC 订阅号功能,【UC浏览器】逐渐转型为资讯类平台。

在“阿里云”大数据的支持下,【UC浏览器】的资讯推荐算法更加精准,虽然也曾闹出过“UC 震惊部”这样的笑话,不过背后反映出的,是“浏览器”应用从“工具化”过渡到“泛娱乐化”的时代变迁。

【QQ浏览器】——生态布局下的流量入口

要说国内众多的互联网企业,哪家产品生态布局的*,那么做“社交”起家的“腾讯”,不是*也是前三,毕竟腾讯的理念就是“连接一切”。

而在腾讯的生态布局中,【QQ浏览器】一直是重要的一环。

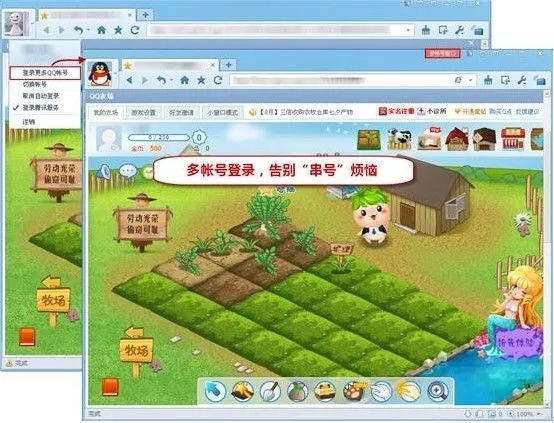

早在“塞班时代”,【QQ浏览器】虽然从口碑上和使用体验上,都不如【UC浏览器】,但在那时,“腾讯”就已经看到了“生态布局”所带来的红利。

【QQ浏览器】——是访问“QQ 空间”,和在 QQ 空间“偷菜”最方便快捷的“浏览器”。

(产品初期比较粗糙,但谁让别人有“*优势”呢)

仅凭这一点,【QQ浏览器】虽然并不*,但依旧保持着不错的市场占有率。

进入移动互联网时代,用户对手机浏览器的上网的需求由简单的浏览网页发展成游戏、社交、阅读等多元化诉求,手机浏览器也逐渐成为集社交、娱乐、商务等为一体的一站式服务平台。

对腾讯而言,【QQ浏览器】是打造移动互联网生态圈的一个重要环节,它是腾讯继【微信】和【QQ】之后的第三大移动互联网产品,它与前两者一起,成为了腾讯移动战略的承载者。

【QQ浏览器】更多的扮演着精选内容聚合平台和 IP 孵化平台的角色,通过智能的筛选和大量用户选择,更高效地孵化出明星 IP,并进行小说、漫画、游戏、影视等各种形式的转化。

【百度】——破“旧”立“新”

说起来,【百度】真的非常可惜,曾经手握全**的流量入口“百度搜索”,但是在从 PC 时代转型*移动互联网时代,战略布局上却常常慢同行一步。

百度入局浏览器领域较早,但是一开始【百度】只是作为“百度搜索”在移动端的复刻产品,并未有多少创新,这导致在移动端“泛娱乐化”时代来临时,“乏味”的百度被更有“娱乐精神”的竞品所超越。

但是“百度”还是那个百度,怎么说也是国内顶尖的互联网公司。

百度近年战略性放弃了【百度浏览器】,转而把重心放在了同类产品【百度】身上。

百度逐渐加强对于品宣和技术上的重视,内部依靠“AI 技术”、“大数据”完善产品功能,外部依靠赞助综艺等方式,改变人们对于【百度】“老旧”、“乏味”等印象。

近期【百度】就赞助热门综艺《*新说唱》,这对于几年前的百度来说,是几乎不可能发生的事情。

(百度给人印象比较科技严谨,很难想像会去赞助热门综艺)

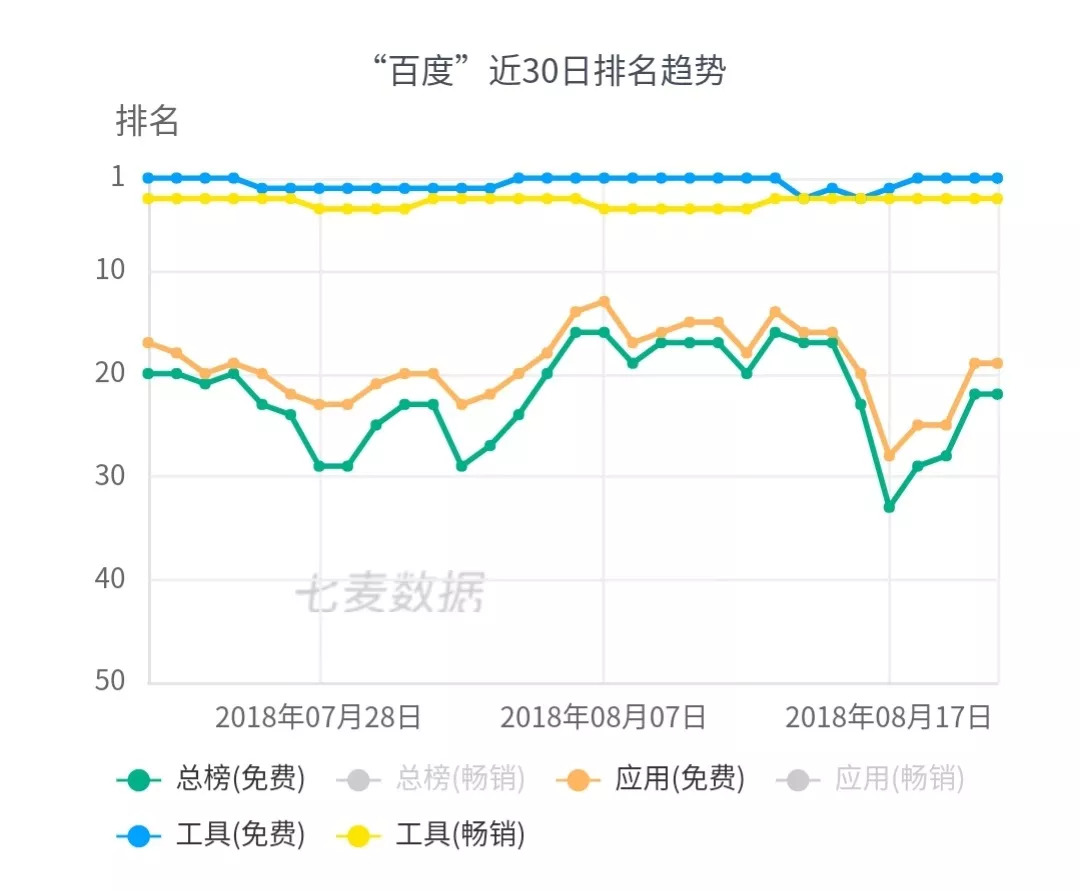

依靠着综艺的热度,【百度】在 App Store 上的排名表现也是非常不错,一直位于总榜(免费)20 名左右,在一众浏览器 App 中排名也是*的。

结语

除了上述三个“BAT”出品的浏览器应用,“360”等互联网大厂也从未放弃“流量入口”的争夺,从浏览器 App 的发展变迁,我们可以总结出以下的结论。

1.对于“工具属性”较强的应用来说,保证其“稳定”、“流畅”是最基本的需求。这也是此类产品推广的*手段,例如前段时间爆火的【Alook浏览器】,正是凭借着“流畅”、“无广告”等强工具属性,赢得了用户的认可。

2.打造产品矩阵,加强应用之间的关联性。在保证满足用户基本需求的前提下,应用之间的关联性越强,带来的效果是 1+1>2 的。

3.产品的发展应当跟上时代。当今大环境下,产品的“边界意识”越来越模糊,对于开发者来说,应当及时了解当下最有可能成为风口的领域,及时调整产品发展战略,不盲目跟风,但也不能完全落后于时代。

- end -

本文由七麦研究院专栏作者【黑桃明】原创,转载需联系七麦研究院获取授权,七麦研究院有权向非授权转载追究责任。

相关推荐

热门文章

行业分析 2024-06-13

行业分析 2021-05-11

ASA干货 2023-03-03

行业分析 2022-11-30

技术干货 2019-06-25

行业报告 2019-05-07

企业新闻 2022-08-11

行业分析 2019-06-05

京公网安备 11010502041000号

京公网安备 11010502041000号